Vor nunmehr neun Jahren, Ende Juli 2010, wurde das Wrack von HMS Investigator entdeckt. Aus diesem Anlass rebloggen wir diesen Beitrag vom November 2013.

Wir verließen nun am 15. April unser Schiff Investigator und kamen am 2. Mai hier auf den Schiffen Resolute und Intrepid, Capitän Kellet, wohlbehalten an. Wir waren 29 Mann mit 4 Schlitten und 4 Zelten. Auf unserm Investigator hatten wir 2 Jahre lang uns mit sehr knapper Kost begnügen müssen, indem wir täglich nur ⅔ der bestimmten Schiffsportion erhalten konnten, und sind nun sehr froh und dankbar, dass wir uns endlich wieder alle Tage satt essen können.

Das schreibt Johann August Miertsching nach drei entbehrungsreichen Wintern im arktischen Eis, nun gerettet an Bord des Schiffes Resolute, Dealy Island, am 4. Mai 1853, in einem Brief nach Deutschland.

Morgen geht von hier ein Schlitten mit dem Doctor nach der Bay of Mercy, um die auf dem Investigator zurückgebliebene Mannschaft aufzusuchen, und vielleicht alle hierherzubringen, in welchem Fall dann das Schiff seinem Schicksal überlassen wird. – Mit dieser Prognose behielt Miertsching recht; das Schiff HMS Investigator, seit zwei Jahren im festen Eis der Mercy Bay eingeschlossen, wurde tatsächlich verlassen und aufgegeben. Mit Ausnahme von fünf Besatzungsmitgliedern, die Unterernährung und Krankheiten nicht überlebt hatten und in der Arktis ihre letzte Ruhestätte fanden, wurde die gesamte Mannschaft gerettet und kehrte später nach England zurück. (Siehe auch Ein Sorbe in der Arktis. Über die Entdeckung der Nordwestpassage informiert auch unser soeben in Neuauflage erschienenes Kanada-Länderporträt.)

Der letzte historische Bericht über den Zustand des Schiffes stammte aus dem Jahr 1854. Frederic Krabbé, Leutnant der Britischen Admiralität, hatte HMS Investigator im April nochmals aufgesucht, um wichtige an Bord befindliche Gegenstände zu bergen, die man zurückgelassen hatte, als das Schiff im Jahr zuvor in der Mercy Bay im Norden von Banks Island aufgegeben worden war.

Krabbé berichtete, dass Wasser in den Schiffskörper eingedrungen und innen gefroren war; das Schiff hatte sich zwar 10 Grad nach Steuerbord geneigt, jedoch bisher allen Eispressungen standgehalten. Von den noch an Bord vorhandenen Vorräten wurde an der Küste ein Depot zur Nutzung durch künftige Explorer angelegt.

Wahrscheinlich aber war das Schiff bereits kurz darauf gesunken, denn keiner der Forscher, die den Ort im frühen 20. Jahrhundert erreichten, hat es noch sichten können. Die Bucht war ständig von Eis bedeckt. In jüngster Zeit hat sich das infolge der globalen Erwärmung geändert: als im Juli 2010 eine archäologische Expedition von Parks Canada die Mercy Bay – heute Teil des Aulavik National Park – erforschte, war die Eisdecke großenteils aufgebrochen.

Man ließ ein Schlauchboot zu Wasser, und bereits nach wenigen Minuten waren die Umrisse des gesunkenen Schiffes erkennbar! Das Deck liegt nur acht Meter unter der Wasseroberfläche.

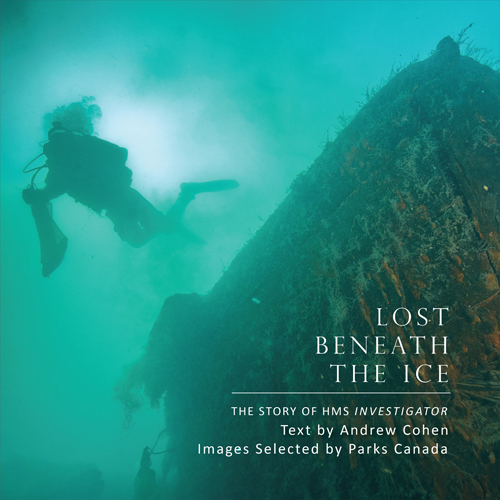

Über die Reise der HMS Investigator zur Suche nach der verschollenen Franklin-Expedition, die Entdeckung der Nordwestpassage unter Kapitän McClure und über die Wiederentdeckung und Erforschung des Wracks durch die Unterwasserarchäologen von Parks Canada berichtet der Bildband „Lost Beneath the Ice“, der im November 2013 in Ottawa vorgestellt wurde.

Der Text fasst auf 38 Seiten bereits bekannte Informationen kurz zusammen; das reiche historische Bildmaterial verdeutlicht recht anschaulich die Seefahrt in der Arktis mit all ihren Risiken – nicht nur im 19. Jahrhundert; faszinierende Farbfotos geben einen Eindruck vom Zustand des Wracks heute sowie von den gefundenen Artefakten. Sie zeigen auch die grandiose Arbeit des Archäologenteams, das in einem sehr engen Zeitfenster arbeiten musste.

In einem Interview* erzählte uns der Unterwasserarchäologe Ryan Harris von den aufregenden Tauchgängen – bei Wassertemperaturen zwischen +1 und -2°C – die manchmal bis 3 Uhr morgens andauerten. Jedes der sechs Teammitglieder tauchte vier mal am Tag für 60 bis 70 Minuten. Das günstige Wetter sowie Kerosinheizer in den Arbeitszelten sorgten dafür, dass man anschließend wieder warm werden konnte – und auch der Adrenalinschub, hervorgerufen durch das fast surreale Empfinden, an einem so abgelegenen Ort unter der Mitternachtssonne an einem derart geschichtsträchtigem Objekt zu arbeiten und damit eine emotionale Verbindung zu den Heroen der Vergangenheit zu bekommen – beispielsweise auf gleichen Planken zu stehen wie einst Kapitän McClure. (*Interview mit Ryan Harris über die Erforschung des Wracks der HMS Investigator, unveröffentlichtes Manuskript)

Wir hoffen, dass die Unterwasserarchäologen von Parks Canada bald wieder Gelegenheit bekommen, zum Wrack von HMS Investigator zurückzukehren!

Nachtrag vom August 2022: Wir freuen uns sehr, dass unser Buch „Weil ich ein Inuk bin. Johann August Miertsching – ein Lebensbild“ im Sommer 2022 im Berliner Lukas Verlag erschienen ist.