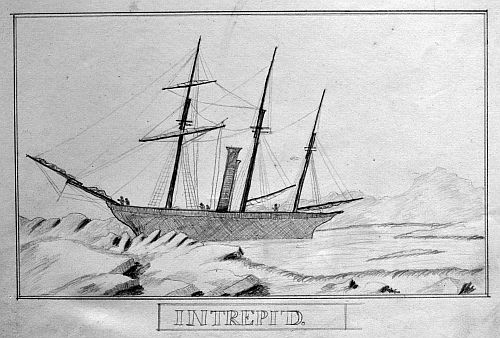

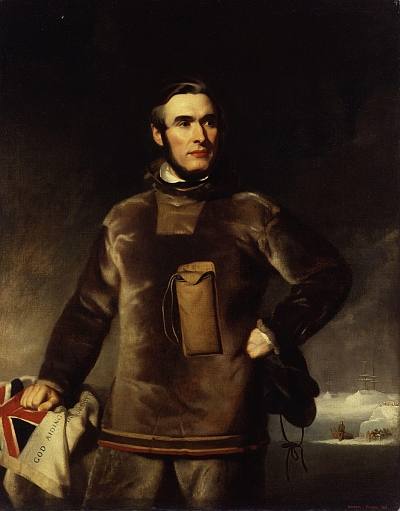

Die im Eis der Mercy Bay eingeschlossene HMS Investigator musste 1853 entsprechend den Befehlen von Kapitän Henry Kellett (HMS Resolute) endgültig verlassen werden. Dieser hatte im April die Überprüfung des Gesundheitszustandes der an Bord verbliebenen Mannschaft angeordnet – was für die Ambitionen von Kapitän McClure katastrophal ausging. Nun wurde das Schiff in einem reinlichen und sicheren Zustand versetzt. An Land legte man ein Depot mit Vorräten und Kohle an. Zurück blieben auch die Leichname der im Frühjahr verstorbenen Seeleute Boyle, Ames und Kerr. Ihre Gräber am Ufer der Bay waren durch Tafeln gekennzeichnet worden.

Unweit des Schiffes am Point Providence wurde ein Steinmal errichtet, das bereits von weitem auf den Überwinterungsort der Investigator hinweisen sollte. Unter vielen anderen Dingen blieben an Bord die Tagebücher der Offiziere zurück, wie auch das von Johann August Miertsching. Er hatte es, gemeinsam mit seiner umfangreichen Sammlung von Naturalien und Ethnografika, mit großem Bedauern dem Kapitän anvertraut, als er im April mit einem Teil der Mannschaft das Schiff verlassen hatte. Die verbliebene Mannschaft unter Führung von Kapitän McClure brach am 3. Juni 1853 mit vier Schlitten in Richtung Melville Island auf. Wohl ohne Bedauern verließen sie das Schiff, das ihnen trotz aller Widrigkeiten fast vier Jahre lang ein Zuhause gewesen war. Keiner von ihnen kehrte je in die Mercy Bay zurück.

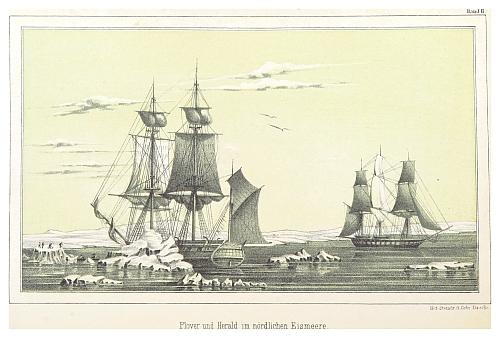

Wie lange die Investigator an ihrem Ankerplatz verblieben war, ob sie vielleicht mit dem Eis aus der Bucht gedriftet oder aber untergegangen war, blieb für die nächsten 150 Jahre unbekannt. Erst 1909 erreichte Jules Morin von der D.G.S. Arctic (das ehemalige deutsche Forschungsschiff Gauss) unter Kapitän J-E. Bernier den Ankerplatz der Investigator. (1) Das Schiff fand er allerdings nicht mehr vor, nur Überreste des Depots, das jedoch weitgehend zerstört war. Reste der dort gelagerten Ausrüstungen lagen verstreut in der Umgebung. Offenbar waren in den Jahren nach 1854 insbesondere Teile aus Metall von vorbeiziehenden Inuit als Ressourcen genutzt worden, wie Vilhjalmur Stefansson vermutete, der bei der Rückkehr von seiner Arktisexpedition 1915 hier vorbeikam. (2)

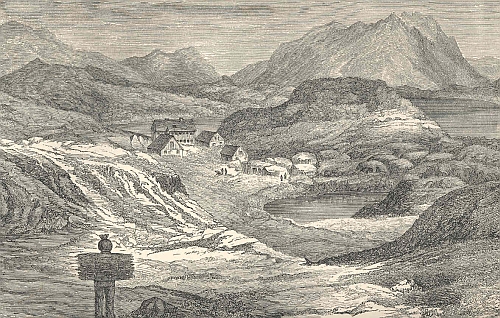

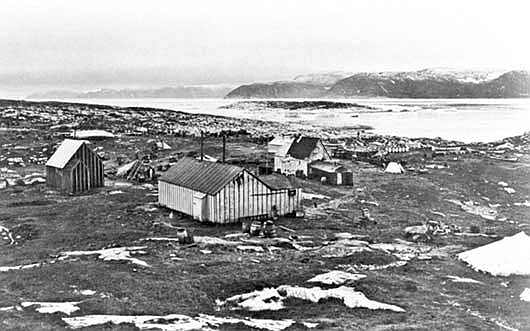

Vermutlich gelangten Banks Island und die Mercy Bay erst nach dem 2. Weltkrieg wieder in den Fokus der kanadischen Regierung, als die Sicherung der Souveränität des Landes, der Schutz gegen einen eventuellen Raketenangriff der Sowjetunion und die Suche nach Rohstoffen dringlicher wurden. Erste intensive Erkundungen von Banks Island und der Mercy Bay erfolgten durch die Wissenschaftler Erling Porsild, J. L. Jenness und Thomas Manning in den 1950er Jahren. Manning umrundete 1952-56 mit Begleitern und einem Kanu in mehreren Etappen die Insel und erreichte am 9. August 1952 auch die Mercy Bay. (3) Er fand dort Reste des Steinmals und des Depots, doch – ebenso wie Morin zuvor – keinen Hinweis auf die Investigator und auch nicht auf die Gräber der Toten.

1954 untersuchten drei Eisbrecher – Labrador, Northwind und Burton Island – gemeinsam die Gewässer um Banks Island. Dabei gelang die Umrundung der Insel mit der erstmaligen Durchfahrt durch die Prince of Wales Strait, ein Vorhaben, an dem 100 Jahre zuvor die Investigator gescheitert war. Ein Hubschrauber der Northwind erreichte dabei auch das Depot an der Mercy Bay.

Vertreter des US-Unternehmens Texaco suchten nach Rohstoffen in der kanadischen Arktis. Bei einem Besuch der Mercy Bay 1961 sammelte einer der Mitarbeiter, Don Yont, Artefakte von der Investigator. Er bewahrte sie lange in einer Kiste in seinem Haus auf, übergab sie jedoch später an ein Museum. Heute befinden sie sich im Prince of Wales Northern Heritage Centre in Yellowknife, wo Teile davon ausgestellt sind.

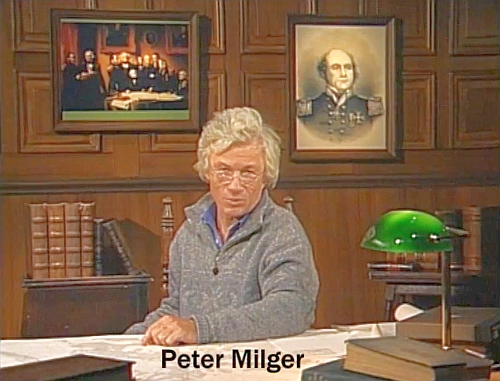

Überraschenderweise waren auch deutsche Wissenschaftler von der Universität Tübingen an der Erforschung von Banks Island beteiligt. Einer ihrer Besuche an der Mercy Bay wurde 1977 von dem Dokumentarfilmer Peter Milger begleitet.

Ihm sind die ersten Filmaufnahmen von den Überresten der Investigator zu verdanken: Reste des Kohledepots, Fassdauben, verrostete Konservendosen und ein schwerer Metallgegenstand, der erst viel später von Parks Canada als eine Mast-Traverse identifiziert werden konnte (4).

Im August 1990 war Milger erneut auf dem Weg zur Mercy Bay zu Filmaufnahmen für eine TV-Serie über die Suche nach der Nordwest-Passage. (5) Mit dabei war diesmal der Urenkel Miertschings, Holger Jannasch. Wegen widriger Wetterumstände konnte das Flugzeug jedoch nicht landen. „That’s the arctic!“ war Milgers sarkastische Bemerkung.

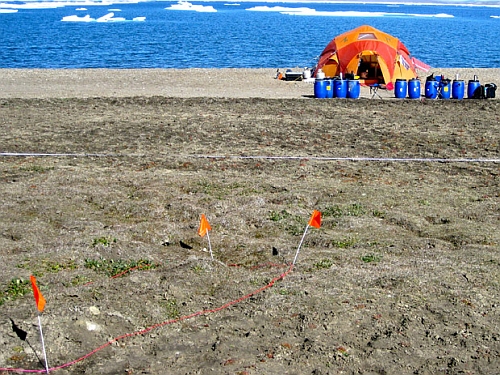

Es dauerte noch fast 20 Jahre, ehe HMS Investigator und die Mercy Bay ins Zentrum öffentlicher Aufmerksamkeit rückten. Unterwasserarchäologen von Parks Canada entdeckten am 25.7.2010 das Wrack der Investigator in nur acht Meter Tiefe. Erste Aufnahmen des Wracks bestätigten, dass der Rumpf noch intakt war.

An Land konnten die Lage der Gräber der drei toten Seeleute identifiziert werden. Ein Jahr später wurden bei weiteren Tauchgängen einige Artefakte gesichert. Die Hoffnung, dass sich Miertschings Tagebuch noch irgendwo an Bord finden ließ, dass es im kalten Wasser der Arktis erhalten geblieben und vielleicht sogar noch lesbar war, stieg bei den Interessierten.

Leider blieb es bei diesen beiden Expeditionen zur Mercy Bay. Hingegen wurde die Suche nach den Schiffen der Franklinexpedition intensiviert – und schließlich 2014 (HMS Erebus) und 2016 (HMS Terror) von Erfolg gekrönt. Weitere Tauchexpeditionen an Franklins Schiffen in der Nähe von King William Island erfolgten bis 2024. Am Wrack der Erebus konnten zahlreiche Artefakte gesichert werden. Von der Investigator aber war leider nur noch gelegentlich die Rede, obgleich weitere archäologische Forschungen in der Mercy Bay vorgesehen waren.

Und dann kam 2025 die traurige Mitteilung von Parks Canada, dass bis auf weiteres an allen drei Schiffen auf weitere Tauchgänge verzichtet wird. Die politische und wirtschaftliche Situation in Kanada erfordert wohl neue Prioritäten.

(1) Report on the Dominion of Canada Government Expedition „Arctic Islands and Hudson Strait“ on Board the D.G.S. Arctic by Capatain J. E. Bernier, Ottawa, 1910, S.167ff

(2) Vilhjalmur Stefansson, Länder der Zukunft, 2. Band, Leipzig, 1923, S.40ff

(3) Thomas H. Manning, Narrative of a second Defence Research Board Expedition to Banks Island, 1956, S.9ff

(4) Peter Milger: Der tödliche Sprung nach vorn, TV-Doku, Hessischer Rundfunk 1978

(5) Peter Milger: Die Nordwestpassage, TV-Doku, Teil 7, Hessischer Rundfunk 1992

Mehr zum Thema auch in unserem Buch: „Weil ich ein Inuk bin. Johann August Miertsching – ein Lebensbild.“